코로나19가 오늘 국내 확진자 2700명을 넘어가고 있습니다. 모든 학교는 입학식을 미뤘고, 모두 휴교했습니다. 마스크는 품절됐고, 집안에만 있으려니 좀이 쑤셔 못 견디겠습니다. 게다가 아이와 함께 하려니까 정말 하루하루가 만만치 않습니다. 혼자라면 라면이나 끓여먹고 미드 보면서 버티면 될 것을, 아이와 어떤 놀이를 해야 할지 분투하는 18시간은 정말이지, 너무 힘들다는 말 말고도 설명하기 힘듭니다.

아이가 잠들어 있을때 조그맣게 발소리를 감추고 나와서 책을 열어 봅니다. 이 힘든 시기에 읽은 책은 권여선 작가의 <아직 멀었다는 말>입니다. 고통스러울 때 더욱 슬프고 화가 나는 소설을 읽어보신 적 있으신가요? 사랑하는 사람과 이별했거나 가까운 친척이 불행을 겪었을 때 등. 슬픔을 감출 수 없어 눈물을 흘릴 때 해소 방법은 여러 가지가 있겠지만, 가장 같은 종류의 불행을 문학과 영화로 감상하면서 해소하는 것도 아주 도움이 된다고 생각합니다. 감정의 파도가 끓어오를 때, 여러 가지 예술작품으로 그 파도를 끓어 올리는 것은 매우 중요한 해소활동입니다. 카타르시스라고도 하죠? 이렇게 심난하고 외롭고 힘들수록, 저는 즐겁고 희망찬 노래, 만화 따위를 봐봤자 이상하게 속만 시끄럽고 어수선하더군요.

비정해서 공정한 눈이란 이런 걸까요? 단순한 명암이 아니라 빛을 쪼개서, 어둠을 쪼개서 보여주는 작가를 보며, 소설이 주는 위로란 따뜻함이 아니라 정확함에서 오는 건지도 모르겠단 생각이 들었습니다. 소설은 ‘이후’를 살피는 장르이지만 ‘너머’를 고민하는 형식이기도 하다는 것 역시요. -김애란 작가의 추천말

이 소설집은 읽으면 읽을수록 굉장히 화가 납니다. 그런데 어떤 것이 나를 부담스럽고 화나게 하는지 모르겠습니다. 이상하죠? 어떤 것이 나를 이렇게 괴롭히고 화나게 하는지 모르는 작품이라니. 앞서 김애란 작가의 추천 말처럼. 소설이 주는 위로란, 따뜻함에서 오는 것이 아니라 정확함에서 나온다는 말이 맞습니다. 이렇게나 말하고자 하는 사건이 명확한데, 정작 화나게 하는 것은 무슨 요소인지 모르겠다. 입니다.

<아직 멀었다는 말>은 소설집은, 단편 소설 이름을 따서 만든 제목이 아닙니다. 대부분 소설집을 발행하면 단편 소설에서 그냥 따서 책을 출간하는 일이 많습니다. 그러나 이 책은, 책 제목이 속에 있는 모든 단편 소설을 관통하는 주제입니다. 계속 모르겠다 이거지? 모르겠다. 나도 모르겠다. 중얼거리면서 읽어버린 가슴 답답한 하루였습니다.

<작가의 말>도 참 기막힙니다. 작가의 말 쓰는 게 너무 어렵다면서 '모르겠다.'는 말을 많이도 쓰는데, 어떻게 저렇게 수려하고 멋진 문장들을 만들어낼 수 있을까 감탄했습니다.

요즘 모르겠다는 말을 많이 한다.

때로 어긋나고 싶고 종종 가로지르고 싶고 옆도 뒤도 안 돌아보고 한 번은 치달리고 싶은데

못 그러니까,

깊은 모름 가파른 모름 두터운 모름까지 못 가고

어설픈 모름 속에서,

잔바람에도 진저리 치며 더럽고 질긴 깃털만 떨구는 늙고 병든 새처럼,

다 떨구고 내 앙상한 모름의 뼈가 드러날 때까지

그때까지만 쓸 것인가.

모르겠다.

그래도 독자여 나의 눈물겨운 독자여 내가 더는 아무것도 쓸 수 없는 그날이 오면 부디 우리 다시 만날까 작가의 말도 모르겠다는 말도 아직 멀었다는 말도 하지 말고 나는 식어 차고 당신의 손은 따뜻할 그날에

-권여선 <아직 멀었다는 말>에서, 작가의 말.

여기까지 읽으셨다면 짐작하셨을 테지만, 또 이미 알고 계신 분들도 있겠지만, 권여선 작가는 신인이 아닙니다.

1996년 장편소설 <푸르른 틈새>로 상상문학상을 수상하며 등단.

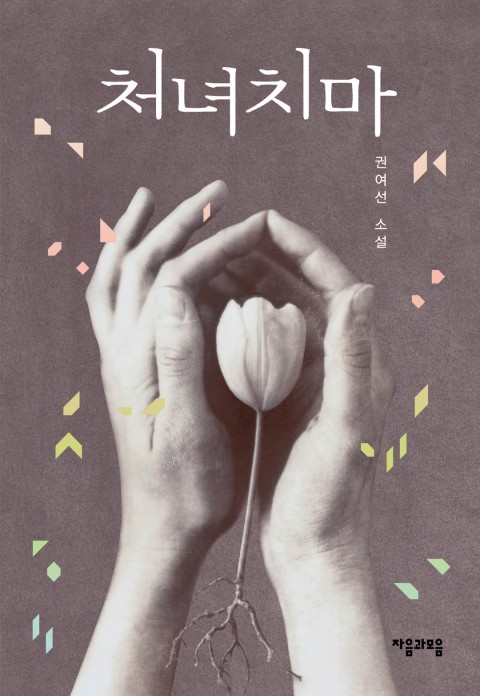

소설집 <처녀치마> <분홍 리본의 시절> <내 정원의 붉은 열매> <비자나무 숲> <안녕 주정뱅이>,

장편소설 <레가토> <토우의 집> <레몬>

산문집 <오늘 뭐 먹지?>를 썼습니다.

"이 사람들 상습적으로 바가지 씌우고 그럴 사람들 아니야. 또 한 번인데 어때? 한 번은 그냥 넘어가.”

"한 번이니까 괜찮다..."

다영이 팔짱을 꼈다.

"한 번이니까 괜찮다, 그냥 넘어가자... 아버지는 그렇게 생각하시는 거네요? 그렇게 넘어가면 마음이 좋으세요? 한 번은, 한 번은... 해도 됩니까?”

<모르는 영역> 26~27p

모든 건 사라지지만 점멸하는 동안은 살아 있다. 지금은 그 모호한 뜻만으로 충분하다.

<전갱이의 맛> 250p

'도서 > 시 소설 에세이' 카테고리의 다른 글

| 양준일의 MAYBE. 편견을 버리고 읽어본다. (1) | 2020.03.16 |

|---|---|

| 페스트. 알베르 카뮈의 통찰력에 감탄하며 인간군상을 보았다. (4) | 2020.03.11 |

| <대도시의 사랑법>은 친근하고 소중한 사람에게 선물하기 좋습니다. (2) | 2020.02.27 |

| 약간의 거리를 둔다. 소노 아야코의 각별한 에세이. (2) | 2020.02.06 |

| 초콜릿 하트 드래곤. 목표를 향한 사명. (4) | 2020.02.05 |

댓글